その二十九

「たちきり」

1999.7.16(金)

「若旦那、もう駄目です」

「へっ?」

「ご覧なさい。お仏壇の線香が立ち切りました」

何という悲しいサゲでしょう。

落語は皆ハッピーエンドとは限りません。刑事ドラマで言えば「特捜最前線」、小説で言えば好きな「鬼平犯科帳」の「泥鰌の和助始末」「五月雨坊主」「五月闇」などのように後味の悪いもの、悲劇で終るものもあります。

この「たちきり」も悲劇です。

荒筋は芸者小久に狂った若旦那、親類縁者相談の上、懲らしめの為に蔵に百日間閉じ込められる。その間に小久から何本も手紙が来るが番頭が若旦那には見せずに隠してしまう。そして百日経ち、蔵から出た若旦那、柳橋の小久のところへ。処が小久はもうこの世の人ではなかった。若旦那のことを思い詰めて患って死んでしまった。小久の死を聞いて後悔するが後の祭り、供養の為にと仏壇の前に座り、酒を飲み始める。すると供えてあった小久の三味線が鳴り出す。それに聞き入る若旦那。すると途中で三味線の音が消える。

「小久、あたしが聞いているんだ。その先を聞かせておくれ」

それで冒頭のセリフ。

噺に入る前にマクラでそれとなく昔の芸者を揚げるには線香を一本立ててこれが立ち切れるまでが幾ら、線香代というのを振っておかないとサゲが効いてきません。

今まで解説した噺と違うのは途中で生の三味線が入ります。曲は「くろかみ」という内容は恋する人を待っているが来ないという小久の気持ちと同じような曲です。これは演る前にお囃子さんに言っとかないと急には無理です。きっかけもちゃんとあります。

この噺は三十日間寄席(真打披露)興行のしめくくり、池袋演芸場の千秋楽に演りました。内容が内容だけに披露目のおめでたい席にはどうかなと思ったのですが、思い切って。こういう時しか演る機会がありませんからね。

「たちきり」を初めてみっちり聞いたのは研精会で扇辰さんのものでした。親類会議の時は陽気に、後半はしんみりしてきます。その時の出来がまたバカによく朝日新聞の記事にもなりました。あたくしも一緒に「二番煎じ」で載せてもらいました。ちょっと自慢になりましたかね。

それを聞いて「いいな、いつか演ってみたいな」と思ってました。そして平成十年三十二回目の独演会で一席が「居酒屋」で派手な噺ですから、もう一席にしっとりと、というのでこの噺を選びました。

扇辰さんに「誰から」と訊くと「うちの師匠(扇橋)から」というので扇橋師匠へ稽古のお願い。「しばらく演ってないからね」と言いながらちゃんと稽古をつけてくれました。その前に、ちょっとズルをして、扇治さんに東宝でテープにとったものを借りて聞いていました。

鈴本の地下で、扇橋師匠は例のごとくさし向かいで演ってくれました。

「テープレコーダーは二ついるよ」

これはさっきも書いたように、途中で三味線が入るからです。一つは録音、一つは「くろかみ」をかけるテープレコーダーです。

噺の途中で、三味線のきっかけを丁寧に教えてくれました。仏壇の前で盃の酒を口にふくんでから。

切るきっかけは、母さんが「きれいな所へお参りをしてね」ここで。

扇橋師匠が教わったのは、今の可楽師匠で、三味線がプツッと急に途切れる。これじゃ余韻が残らないから、フェイドアウト、スーッと消える様に演った方がいいんじゃないかな、と助言。これは扇橋師匠の感覚です。

師匠は「光石」と俳句の名も持っている宗匠です。小沢昭一さん、永六輔さんらと句会をやったり、研精会の主宰者の稲葉さん、素人さんにも句を教えています。ですから、噺の中にも季節感、旅情、人情などあふれています。日本人が無くしてしまった何かを体から漂わしている方です。

そういう師匠ですから、「あそこは余韻を残して」と言ったのでしょう。

あたくしは、言われたとおりに演っています。

悲劇ですから、めったに寄席ではできないと思います。ネタ出しの落語会の時にでも見に来て下さい。

余談になりますが、その扇橋師匠より、三日前に「パーティに行けなくてごめんなさい」というおわびとはげましの言葉を手紙でいただきました。もちろんお祝いもですが。

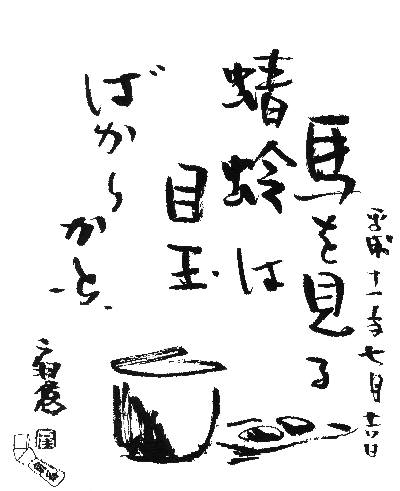

そして、ありがたいことに、一句、あたしの為に詠んでいただきました。

どうぞ、これを見て今日はお別れです。